Max Diel

Bibliographie

- 2019

- Blu Magazin, März 2019, "Versuchter Brückenschlag", Michael Rädel

- 2018

-

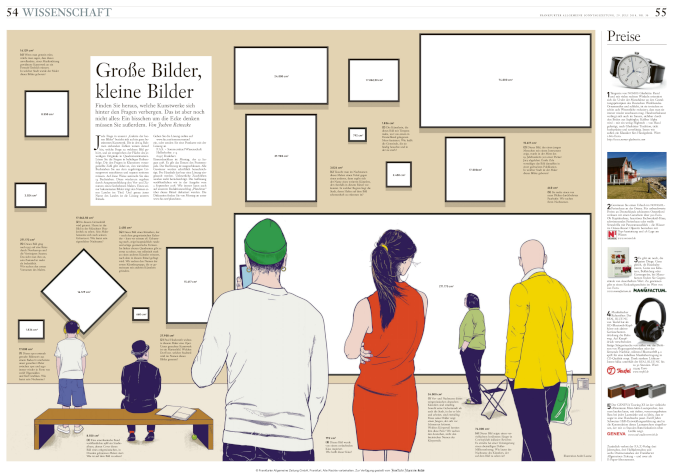

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Sommerrätsel, 29.07.2918,S. 54/55 Wissenschaft von Jochen Reinecke

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Auflösung des Sommerrätsels, 02.09.2018, S. 62 Wissenschaft von Jochen Reinecke

Kölner Stadtanzeiger, 2018

Katalogtext "Gedanken zu einer Malerei des Dazwischen" von Dr. Andreas Beitin

Rik, Köln/Düsseldorf, Max Diel in Köln, August 2018, Michael Rädel

Wohndesign, Ausgabe 2/2018, S. 34, Dr. Stephan Demmrich - 2016

-

ECORCHE, Text: Max Diel

Basler Zeitung, Rundgang in den Galerien Laleh June, mitart und Graf+Schelble, Samstag, 3. Dezember 2016, S.16 Kultur, Text: Annette Hoffmann

Ausstellungskatalog, Istanbul:Freiburg, Ayse Umur/Agah Ugur collections: Museum für Neue Kunst, Text: Isabel Herda S.11,68,69,155

Blu Magazin, Max Diels Ecorché, Juli 2016, Ausgabe 16, S.12 Stadtgespräche - 2015

- Ausstellungskatalog, "wie ben jij?", CBK Zeeland, Middelburg, NL, Text: Sandra Smets S. 2,11,12,13,14

- 2014

- Die kleinen Details machen das Werk, Hinnerk Magazin, S. 52 Kunst, Interview: Michael Rädel, Juni 2014, Ausgabe 248

- 2013

- Katalogtext "Bilder in der Schwebe halten", Künstlergespräch mit Dr. Heinz Stahlhut (Berlinische Galerie), 2013

Pressetext "Ortstermin 2013" und "Kunst jetzt Draussen!" - 2011

- Badische Zeitung

Malerische Frühjahrskollektion, Berliner Abendblatt - 2010

- Museumskatalog, Museum für neue Kunst, Freiburg, Text: Christine Moskopf

Spurenlesen 3, Religionsbuch für die 9./10. Klasse - 2009

- VERNISSAGE Rheinland

Gebser Rundbrief, Informationsblatt der JGG, Editorial Dr. Rudolf Hämmerli

Veränderte Welten, Bonner Rundschau

ICI Berlin, Ausstellungskatalog und Pressetext, Dr. Andrea Weber / Dr. Ralf Hartmann

Malerei: Max Diel - 2008

- "Ein Teil seiner Selbst", Pressetext zur Ausstellung, Walter Schelble, 2008

- Phantombilder, Katalogtext von Dr. Reinhard Ermen

- 2007

- Pressespiegel zur Regionale8

- 2006

- Zu meiner Malerei

Zwei ernsthafte Schalke bei Stefan Denninger, Die Welt, 2006

Gut unterwegs, FAZ , 2006

Durchsagen: Stadtkerle, Online-Journal der Zeit, 2006

Die Figur hat etwas Ordnendes, Baseler Zeitung, 2006

Frühkunst: Max Diel, Badische Zeitung, 2006

Effekte, Körper, Gesten, Skizzen, Posen, Main Echeo Bayern, 2006

Blicke in eine fremde Welt, Bonner Generalanzeiger, 2006- 2005

- Unschätzbare Gemälde, Bonner Generalanzeiger, 2005

Leben im Augenblick, Pressetext zur Ausstellung "Berlin Painting", 2005

Gemalte Schrecksekunde, Bonner Generalanzeiger, 2005- 2003

- "Bildfindung", Ausstellung mit Werken von Max Diel, Faltblatt des SWR Studio Freiburg, 2003

"The Split Inside", Eröffnung MAE Galerie 16.05.03, Redemanuskript von Dr. Ralf Hartmann

Kleine Tupfer an den Nasen, Badische Zeitung, 2003- 2002

- Im Zwielicht, Katalogtext zur Ausstellung "Im Zwielicht", 2002

Enthusiasmus führte zum Erfolg, Kölner Stadtanzeiger, 2002

Max Diels meisterhafte gemalte Thriller, Bonner Generalanzeiger, 2002

Niemandsland der Malerei, Bonner Rundschau, 2002- 2000

- Geheimnisvolle Begebenheiten im Treppenhaus, Bonner Generalanzeiger, 2000

Gas geben: Junge Kunst bei Schneider in Bonn, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2000 - Phantombilder, Katalogtext von Dr. Reinhard Ermen

Die menschliche Kulturgeschichte kann als eine Geschichte der wiederkehrenden Abfolge von Aktion und Reaktion, von These und Antithese gelesen werden. Mit dem 19. Jahrhundert ging ein Jahrhundert der Utopien, des Scheins, der Illusion zu Ende – zumindest in der Kunst. Der Impressionismus beendete mit seinen Lokalfarben die feinmalerisch-glatte, illusionistische Salonmalerei. Die Architektur brachte am Beginn des 20. Jahrhunderts (wieder) eine Hinwendung zu einer funktionalistisch nachvollziehbaren Konstruktion von Gebäuden, die ohne Dekor, Verblendung mithin Verschleierung ihrer tragenden Elemente auskam, was in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder von verspiegelten Architekturen rückgängig gemacht worden ist. Auf die figurative folgte die abstrakte beziehungsweise konkrete Malerei, deren Pendel dann später wieder zur fotorealistischen Malerei ausschlug. Während in den 1920er-Jahren der abstrakte Farbfilm eine absolute Avantgarde darstellte, erlebte das auf höchste Illusion abzielende 3D-Kino in den 1950er-Jahren einen ersten Höhepunkt. Zahlreiche weitere Beispiele für diese bewusst sehr vereinfacht dargestellte Sichtweise auf die Entwicklung der Kunst ließen sich leicht ergänzen.

Das Fach der Malerei gehört am Anfang des 21. Jahrhunderts in der bildenden Kunst sicherlich zur schwersten Disziplin, da bereits anscheinend alle möglichen Variationen von einer hyperrealistischen Feinmalerei bis hin zu einer Malerei, die alle Abbildlichkeit und auch das Medium selbst negiert, durchdekliniert worden sind. Neben einer Malerei, die auf digitale Techniken und Medien reagiert oder diese mit einbezieht, gehört eine Malerei, die im Reich des Dazwischen agiert und oszillierend zwischen Abstraktion und Figuration unverkrampft hin und her pendelt und dabei ein räumliches Vexierspiel veranstaltet, zu den interessanteren Ausprägungen.

Max Diel gehört fraglos zu einer Generation junger bildender Künstler, die es auf eine intelligente Weise verstehen, zum einen in diesem Reich des Dazwischen zu laborieren, wozu auch das Vexierspiel der Verschränkung von Innen- und Außenräumen gehört. Zum anderen betreibt er eine Malerei, die auf dem künstlerischen Schaffen ihrer Vorgänger aufbaut und aus deren konzeptuellen Ansätzen und Bildstrategien die entsprechenden Rückschlüsse zieht und diese in sehr eigenständige, innovative und überzeugende Bildfindungen überträgt.

Das Werk von Max Diel zeichnet sich dabei durch eine Ehrlichkeit und Direktheit aus, mit welcher es der Künstler versteht, seine Gefühle und seine Sicht der Dinge auf die Leinwand zu bannen. Nicht selten bildet dabei eine gewisse Melancholie den Grundton der Atmosphäre, in welche die Bilder getaucht sind. Die Protagonisten, welche die Gemälde von Max Diel bevölkern, sind häufig ausschnittartig und nicht selten in einer nach innen versenkten Haltung zu sehen. Die Körpersprache suggeriert eine in sich gekehrte Befindlichkeit, wodurch es scheint, als sähe man in das Innere des Menschen hinein. Dies verblüfft umso mehr, als Max Diel eher selten Porträts malt und es vielmehr vorzieht, eine anonymisierte, teilweise verdeckte Sicht auf seine dargestellten Charaktere zu gewähren.

Das malerische Werk von Max Diel ist motivisch nicht nur in den Grenzbereichen von Außen und Innen angesiedelt, sondern auch zwischen Wasser und Land verortet, es spielt sich zwischen Figuration und Abstraktion, zwischen Realität und Irrealität bzw. Surrealität ab. Dieses Dazwischen ist kennzeichnend für sein Werk und darüber hinaus Ausgangspunkt zu einer vertiefenden Bilderkenntnis, die einerseits das Bild – trotz der perspektivischen Brüche und der eingebauten, abstrakten „Störfaktoren“ – als illusionistischen Ausblick gelten lässt und zugleich durch seine materielle Manifestation das Bild in seiner zweidimensionalen materiellen Beschaffenheit entlarvt.

Formal betrachtet beherrscht Max Diel das postmodernistische Spiel des Jonglierens mit Bildzitaten und Anspielungen an die doppelte Beschaffenheit des Gemäldes: das klassische Tafelbild, welches einerseits als Malgrund für eine bildillusionistische Malerei dient, andererseits aber immer auch faktisches Objekt ist. Hier kommt nicht selten die Collage zum Einsatz. Sie behauptet sich mit großer Selbstverständlichkeit neben der Malerei und der Zeichnung. Die Malerei erscheint im Werk im Grenzbereich von Malerei und Zeichnung – so wie man es z.B. auch von Edward Munch oder Max Beckmann kennt. Wie bedeutsam das Linienhafte in seinen Bildern ist, wird beispielsweise immer wieder durch verschiedene Muster, Strukturen und Gewebe deutlich, die in vielen Werken zu finden sind. Max Diel erwähnte einmal in einem persönlichen Gespräch: „Zeichnung kann für mich grundsätzlich alles sein: Collage, Schnitt oder Riss, Kratzspur etc. Immer dort, wo wir es mit dem Phänomen „Spuren“ zu tun haben, ist das Prinzip der Zeichnung präsent. Auch die Malerei bedeutet für mich lediglich die Weiterführung dieser Spurensuche. Letztlich ist Malerei nichts anderes, als Zeichnen mit Pinsel und Farbe.“

Der Begriff „Spurensuche“ kann dabei als kennzeichnend für Diels Haltung zur Malerei betrachtet werden. Er vereint in seinen Gemälden eine ganze Reihe unterschiedlicher Bildquellen, welche Inspirationsmomente aus dem Alltagsleben widerspiegeln. Das Auf- spüren und Festhalten dieser Momente mit der Digitalkamera ist ihm dabei genauso wichtig, wie der Gebrauch von Postkarten oder Zeitungsfotos. Diel sammelt regelrecht Material und prüft, ob es bei näherer Betrachtung Grundlage für ein Gemälde sein bzw. werden kann. Im Laufe des Arbeitsprozesses, der einer Reise in Innere gleicht, werden innere Bilder mit den äußeren ins Ganze gebracht und zu einem Gemälde verschmolzen. Nicht selten greift Diel auch auf Reproduktionen von Meisterwerken der Kunstgeschichte zurück. Sie werden ebenso selbstverständlich verarbeitet, wie das übrige Bildmaterial und formieren sich auf seinen Gemälden zu einer Art „Bild im Bild“, gleich- sam einer geistigen (mentalen) Collage.

Die gängigen Zeichentechniken wie Lineares Zeichnen, Skizzierendes Zeichnen, Darstellen von Volumen und Tonalität etc. beherrscht Max Diel ebenso souverän, wie den gekonnten Umgang mit Holzkohle, Blei- und Farbstift, Pastell usw. Hiervon zeugen seine zahlreichen Skizzenbücher, sowie die Kohlezeichnungen, welche sich auf seinen Gemälden wiederfinden: Diese kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein neuer Bildentwurf ausprobiert wird. Hier zeichnet Max Diel mit der Holzkohle – häufig auch modellierend – in die frische Ölfarbe hinein, was zu einer Verdichtung von Zeichnung und Malerei führt. Die Grenzen zwischen Malerei und Zeichnung werden durchsichtig, so, wie überhaupt das Durchsichtigwerden von streng abgegrenzten Kategorien ein Grundanliegen des Künstlers zu sein scheint. Somit verwundert es nicht, dass Max Diel in seinen Bildern motivisch immer wieder das Material Glas oder Folie verwendet, als Material des Übergangs, des Dazwischen.

Andreas Beitin

Als ich die Vertretungsprofessur für Zeichnen und künstlerische Anatomie vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Möglichkeiten der Zeichnung an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig angeboten bekam, bedeutete dies für mich eine gezielte Auseinandersetzung mit den Themen: Zeichnung, Zeitgenössische Kunst und Künstleranatomie. Letztere war mir im Grunde wesensfremd. An den Akademien, an denen ich in Amsterdam und Berlin in den 90er Jahren studiert hatte, gab es dieses Fach nicht. Man hielt dies schlicht nicht für zeitgemäß. Ich mußte mir also einen eigenen Umgang mit dem Thema erschließen. Welche Quellen von Leonardo oder Vesalius sind noch oder wieder aktuell? Was hat Picasso, der sich in den 30erJahren verstärkt mit Vesalius auseinandergesetzt hat, aus diesem Thema gemacht? Was tragen Zeitgenossen, wie z.B. Damien Hirst zu diesem Thema bei?

Schnell merkte ich, daß ich meine eigene künstlerische Arbeit nicht von der Arbeit an der Hochschule trennen konnte. Aufgaben, welche ich mir für die Studierenden überlegte, wollte und sollte ich zunächst einmal selbst im Atelier ausprobieren. Das eigene Atelier wurde sozusagen zum Labor für die Arbeit an der Hochschule und die dortige Arbeit wirkte sich wiederum auf mein künstlerisches Schaffen aus.

Die Ausstellung Ecorché in der Galerie Lehr präsentiert nun die Ergebnisse dieses 2jährigen Prozesses.

Das Bild: AnatoMe (groß) von 2015 bezieht sich auf eine künstlerische Auseinandersetzung mit den Künstlern Jasper Johns und Edward Munch. Ich hatte zuvor in dem Bild Dancers on a plane (2014) ein Gemälde gleichen Namens von Jasper Johns aufgegriffen. Dieser wiederum hatte in einem anderen Bild mit dem Titel between the clock and the bed das Gemälde von Munch: Selbsportrait zwischen Uhr und Bett (1940-43) zitiert.

Als ich mich dem Thema des Ecorché Modells (künstlerische Bezeichnung für einen gehäuteten "Muskelmann") zuwandte, war ich noch ganz unter dem Einfluß von Jasper Johns Strukturbildern und sah zwangsläufig Parallelen zwischen Johns abstrakten Strukturen und dem Bündel von Muskelsträngen, welche, von ihrem funktionalen Kontext befreit, ebenfalls abstrakt wirken.

Die klassische Darstellung eines Ecorché Mannes mit auswärts gedrehtem Arm, wie man sie in zahlreichen medizinischen Lehrbüchern vorfindet, hat für mich stets einen starken "Ecce Homo" ("Hier ist er, der Mensch!") Effekt, begleitet von ikonographischen Assoziationen von Jesus Darstellungen.

Wenngleich der abgebildete Mann mir selbst nicht ähnelt, (tatsächlich orientierte ich mich beim Portrait an einer Aufnahme von Alan Delon aus dem Film M.Klein von 1975/76) so sehe ich darin doch so etwas wie ein Selbstbildnis, was sich auch im Titel AnatoMe ("Me" im Sinne von "Ich") wiederspiegelt. Gleichzeitig verweist das Bild auf Munchs besagtes Selbstportrait zwischen Uhr und Bett - hier stellt Munch sich selbst zwischen Uhr und Bett dar - die Uhr zur Linken und das Bett zur Rechten seiner selbst. Munch führt auf diesem Bild so etwas wie einen Klassiker in die Zeitgenössische Kunst ein. Das abstrakte Muster der Bettdecke, welches ich mit veränderten Farben auch in mein Bild aufgenommen habe, hat seit jeher Künstler wie Jasper Johns, Günther Förg oder TalR inspiriert.

Zwar fehlt in meinem Bild die Uhr, doch ist immerhin das Bett übriggeblieben und da es direkt hinter dem Protagonisten des Bildes steht, könnte man sich vorstellen, dass sich die Uhr im Raum des Betrachters, also außerhalb des Bildraums befindet. In diesem Fall schaute der Ecorché-Mann quasi aus dem Bild heraus auf eine Uhr.

Inhalte sind in meinen Bildern niemals monokausal. Ich folge eher einer Aussprache Erik Fischl`s, welcher sagt "Painting is a process by which I return my thoughts into feelings". Die Überlagerung diverser Gedanken und Assoziationen, welche scheinbar zufällige Begegnungen von Inhalten und Verweisungen ermöglicht, ist ein Grundanliegen meiner Malerei. So spielt der Aspekt der Häutung, der sich im Ecorché Thema vordrängt, natürlich auch eine symbolische Rolle. Sich Blöße zu geben und Inneres nach Außen zu kehren, hat zahlreiche Künstler, von Francis Bacon über Clemente und Chia bis hin zu Maria Lassnig und Marlene Dumas oder Hernan Bas immer wieder angetrieben und im bildnerischen Schaffensprozess bestärkt. Munch selbst erscheint dabei als eine Art "Übervater" dieser psychologisierenden Kunstgattung.

Auf formaler Ebene wird der Prozess der Häutung durch die Collage reflektiert. Hier trage ich überarbeitete, d.h. überklebte und übermalte Bildfragmente vorsichtig mit dem Cutter-Messer ab, (gleichsam wie ein Chirurg mit dem Skalpell) und lege zugrundeliegende Schichten von Farbe, Papier und Leinwand frei.

Das Thema der Darstellung und seine bildnerische Umsetzung sind in diesem Fall identisch. Beschränkt sich dieses Vorgehen in AnatoMe noch auf das Gesicht des Protagonisten, so ist es bei Ecorché am Wasser der gesamte Körper, der aus zahlreichen Papierschichten und gehäuteten Ebenen besteht und das Thema der Häutung zum vordringlichen Thema des Bildes überhaupt macht. Formale Referenzen an Papiercollagen eines Raymond Hains sind durchaus gewollt und möglich.

Um eine Analogie ganz anderer Art handelt es sich bei dem Bild Ecorché/Gerüst. Verfallene Gründerzeitviertel rund um Leipzigs Altstadtkern werden derzeit aufwändig renoviert. Dabei verwandeln die großflächigen blauen Abhängungen vor den Fassaden ganze Straßenzüge in Farbinstallationen. Hier spannt sich so etwas wie eine art Haut vor das Gebäude und läßt die Grundstruktur des Hauses bzw das Baugerüst wie ein Skelett oder eben ein Ecorché wirken. Diesen Gedanken habe ich in dem Bild Ecorché/Gerüst, welches zum Kartenmotiv für die Ausstellung wurde, aufgegriffen.

Der Betrachter des Bildes schaut quasi von Außen in das Innere des Menschen, sowie in das Innere des Gebäudes hinein und gemeinsam mit diesen auch wieder aus dem Bild und dem Gebäude heraus.

Max Diel, März 2016